论抗战精神的科学内涵与时代传承

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,四万万中华儿女以血肉之躯构筑起坚不可摧的民族脊梁,彻底粉碎了日本军国主义殖民奴役中国的图谋,谱写了近代以来中国人民抗击外敌入侵第一次完全胜利的辉煌篇章。在这场关乎民族存续的正义之战中,全体中华儿女迸发出的炽烈忠魂、刚毅风骨、血性胆魄与铁血信念,早已超越战争的时空维度,凝结成不朽的精神丰碑。如今,面对世界百年变局的历史坐标,这簇淬炼于烽火硝烟的精神火种,已升华为激励全体中华儿女砥砺奋进、推进民族复兴的磅礴精神伟力。

一、抗战精神的科学内涵

习近平总书记深刻指出:“中国人民在抗日战争的壮阔进程中孕育出伟大抗战精神,向世界展示了天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。”习近平总书记这一重要论断,高度凝练、精准概括了抗战精神的科学内涵,为我们深入理解、传承与弘扬抗战精神提供了根本遵循与行动指南。

爱国情怀:抗战精神的核心要素。爱国是最深层、最持久的情感,是中华民族精神的核心,是团结奋斗、自强不息的精神纽带。抗日战争时期,依靠强烈的爱国情怀,凝聚起民族力量,形成全民抗战格局;激发了战斗意志,形成持久作战的动力;推动了战略协同,形成多维度抗战模式;赢得了国际支持,构建起相互支持的抗战同盟。爱国情怀是抗战取得胜利的重要精神支撑,贯穿于抗战的各个方面和整个过程,也贯穿于抗战精神的全部内容,对其他三个方面的内容发挥着引领、支撑和凝聚作用,是抗战精神最核心、最根本的要素。

民族气节:抗战精神的人格彰显。精神是人格的内核,人格是精神的具象。抗战时期,无数中华儿女以“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的浩然气节,在日军暴行与利诱面前坚守尊严、宁折不弯;以“捐躯赴国难,视死忽如归”的无畏肝胆,为保护山河完整甘愿舍生取义、洒尽热血;以“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”的坚韧意志,在艰难困苦中勇毅前行、绝不屈服。他们以个体生命为基石、以集体尊严为指引,将“天下兴亡,匹夫有责”的文化基因转化为救亡图存的实际行动,铸就抵御外侮的钢铁长城,让民族气节在血与火中闪耀永恒光芒。

英雄气概:抗战精神的外在表现。在抗日战争的烽火岁月里,中华儿女尽显英雄本色。他们以临危不惧的非凡勇气直面凶残敌人,坚决斗争,毫不退缩;以舍己为人的崇高担当,心系家国安危,将个人生死置之度外;凭坚忍不拔的顽强毅力,在重重困厄中坚守信念、奋勇抗争;怀大义凛然、视死如归的牺牲精神奔赴战场、以血肉之躯捍卫山河。正是这“一寸山河一寸血”的英雄气概,让抗战精神的力量在血与火的实践中熠熠生辉,成为中华民族抵御外侮时最鲜明的精神标识,是抗战精神最直观、最震撼的外在彰显。

必胜信念:抗战精神的动力引擎。必胜信念深深根植于中华民族对民族独立的执着追求与对正义光明的坚定信仰之中。在那血与火交织的淬炼历程中,必胜信念是强大的“黏合剂”,冲破了地域、阶层与党派的界限,将四万万同胞紧密凝聚在一起,形成了坚不可摧的抗战合力;必胜信念是高效的“催化剂”,如熊熊燃烧的烈火,瞬间点燃了抗战儿女的战斗激情,让他们义无反顾地奔赴战场;必胜信念是支撑持久抗战的“压舱石”,在风雨飘摇、局势艰难的岁月里,为中国军民稳住了心神、坚定了意志,使他们能够在困境中坚守到底,最终迎来胜利的曙光。在长达十四年的抗战岁月里,必胜信念始终如同一台强劲有力的引擎,为抗战胜利源源不断地注入精神动能,成为中华民族抵御外侮、捍卫尊严的精神支柱。

二、抗战精神的鲜明特征

抗战精神作为中华民族在烽火岁月淬炼出的精神丰碑,镌刻着民族的苦难记忆与抗争历程,凝聚着超越时空的精神伟力,显现出自身独特的魅力。抗战精神是中华文明在危亡之际的浴火重生,将千年传承的家国情怀升华为全民族的救亡意志;抗战精神以战略智慧与坚韧实践,谱写了弱国御强敌的不朽典范;抗战精神突破地域与意识形态藩篱,成为世界反法西斯斗争的精神坐标,彰显着正义必胜、和平至上的人类共同价值,为全球文明互鉴提供了珍贵的精神富矿。

抗战精神是民族精神的涅槃重生。中国人自古以来就有“捐躯赴国难,视死忽如归”的壮志豪情,爱国、坚韧不屈的精神基因早已融入民族血脉。然而,近代列强的侵略与压迫,让这些精神光芒一度黯淡,民族精神被压抑在屈辱的历史褶皱中。抗日战争的爆发,成为唤醒民族精神的惊雷。杨靖宇“头颅可断腹可剖,烈忾难消志不磨”,在冰天雪地中孤身战斗;“八百壮士”以血肉之躯死守四行仓库,用生命诠释“宁为玉碎,不为瓦全”的气节。这些壮举不仅激活了沉睡的民族精神,更将其淬炼升华。从“地无分南北,人无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责”的全民觉醒,到“抗战到底”的坚韧信念,抗战精神为民族精神注入了新的内涵,让历经磨难的中华民族在战火中实现精神的涅槃重生,为后世留下永不熄灭的精神火炬。

抗战精神是斗争哲学的实践典范。斗争哲学作为马克思主义矛盾哲学在中国的运用和发展,是中国共产党人的方法论,也是中国共产党人在抗日战争中克敌制胜的思想武器。抗日战争时期,中国共产党人把握矛盾运动方向,在深入分析中日力量对比的基础上,明确抗日战争的最终胜利必然属于中国但过程必定是持久战,扫除了“亡国论”与“速胜论”的阴霾,为全国人民指明了前进的方向;分析主要矛盾变化,基于民族矛盾上升为主要矛盾的客观现实,促成抗日民族统一战线,凝聚起抵御外侮的强大合力;正确处理斗争与团结的关系,开展延安整风运动,以斗争赢得了团结,让全党在思想、政治、组织上达到空前统一;科学运用斗争的灵活性与原则性,根据不同情况采取灵活策略,使敌人陷入人民战争的汪洋大海之中。斗争哲学在抗战中的成功运用成果丰硕,引领中国人民赢得民族独立解放,为后续革命与建设事业的发展奠定了坚实的理论与实践基础。

抗战精神是人类文明的共同财富。诞生于中华民族抵御外侮烽火岁月的抗战精神,凝聚着人类对和平、正义与勇气的共同追求。由于它与人类面临的诸多共同问题高度契合,因而能够跨越国界与时代,成为人类的共同财富,为解决这些问题提供宝贵的智慧。战争与冲突是人类历史长河中反复出现的灾难,给无数人带来伤痛和损失,抗战精神中蕴含着对和平的强烈渴望与坚定追求,为解决战争冲突问题提供了智慧启示;当今世界面临的许多威胁,需要国际社会团结协作才能应对,抗战时期中国形成抗日民族统一战线,全体中华儿女不分党派、阶层、民族,团结一心共同抗击日本侵略者的团结协作精神,在当今世界应对共同威胁时具有重要借鉴意义;各国在发展过程中都会遇到各种困难和挑战,抗日战争期间中国人民凭借顽强的毅力和坚定的信念最终取得胜利,这种坚忍不拔的精神将激励各国人民在面对发展困境时勇往直前;在国际社会中,公平正义是维护世界和平与稳定的重要保障,抗日战争时期中国人民对国际正义和人类共同利益的坚守与追求,为世界其他国家追求公平正义的人们提供了宝贵借鉴。

三、抗战精神的时代传承

时间的长河奔腾不息,精神的光辉却随岁月沉淀愈发夺目,更加彰显其珍贵价值。抗战胜利80年后的今天,站在新的历史坐标上,我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。然而,行百里者半九十,越是接近目标,我们遇到的风险和挑战就越多。在这个关键时刻,我们比以往任何时候都更需要传承抗战精神,从先辈们的奋斗中汲取智慧和力量,凝聚起战胜一切艰难险阻的磅礴伟力。

筑梦和平道路的历史镜鉴。习近平总书记深刻指出:“战争是一面镜子,能够让人更好认识和平的珍贵。”他强调:“中国人民对战争带来的苦难有着刻骨铭心的记忆,对和平有着孜孜不倦的追求。”对和平的向往,源自我们民族灵魂深处,是最纯粹、最炽热的渴望。但我们必须清醒地意识到,和平不会凭空而降,“能战方能止战”,这是历史给予我们的深刻启示。抗日战争时期,在伟大抗战精神引领和支撑下,我们最终赢得了那场艰苦卓绝战争的胜利。这场胜利,不仅为中华民族洗刷了百年屈辱,重铸了民族尊严,更为我们争取到了实现和平的宝贵契机。当今时代,战争的阴霾并未消散。局部冲突、地区动荡时有发生,国际形势复杂多变。面对严峻的现实,我们更应大力弘扬伟大抗战精神,深入领悟、科学运用战争与和平的辩证法。我们要始终高举和平的旗帜,积极推动国际合作,通过对话协商解决争端分歧;也要居安思危,时刻保持警惕,不断提升国家的综合国力和国防实力,确保在危机来临时,有足够的能力应对挑战,以实际行动守护和平。

应对国际变局的斗争武器。在当今风云变幻的时代,国际环境波谲云诡、斗争形势错综复杂、地缘政治冲突不断、贸易保护主义抬头、科技竞争日益激烈。面对如此严峻的国际变局,要实现中华民族伟大复兴,就必须进行具有新的历史特点的伟大斗争。在应对伟大斗争的历程中,抗战精神将激励我们坚定斗争信心。它告诉我们,无论国际风云如何变幻,我们都要坚信正义必胜、和平必胜、人民必胜,以无畏的勇气直面挑战。抗战精神教会我们宝贵的斗争艺术。它告诉我们,在斗争中要善于把握时机、分清主次,以灵活的策略应对各种复杂局面。“明者因时而变,知者随事而制。”在新时代的伟大斗争中,我们要传承和弘扬伟大抗战精神,将其转化为应对国际变局的强大动力。以坚定的信念、过人的智慧和无畏的勇气,在复杂多变的国际舞台上站稳脚跟,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

凝聚复兴伟力的精神纽带。推进中华民族伟大复兴,人民团结与共同努力是关键。抗日战争时期,通过凝聚共同目标打牢国共合作的政治基础,通过政治动员和组织整合夯实一致抗日的群众基础,通过理论引导与舆论宣传形成共同的思想基础,通过民族精神的唤醒与重塑激发民众的爱国热情和牺牲精神,通过国际力量的争取与利用赢得强大的外部支持。伟大抗战精神,恰似一条坚韧的精神纽带,将全体中华儿女紧紧凝聚在一起,让中华民族在绝境中迸发出强大的生命力。它启示我们,越是环境严峻、任务繁重,越要筑牢团结奋斗的基石。作为中华儿女的一员,面对发展中的难题与挑战,无论身处何方、从事何种职业,都应心往一处想、劲往一处使,像抗战时期那样相互支持、相互配合,形成无坚不摧的强大合力。

实现攻坚克难的制胜密码。习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上深刻指出,“我们也清醒认识到,在前进道路上,我们仍然会面临各种各样的风险挑战,会遇到各种各样的荆棘坎坷。我们要弘扬伟大抗战精神,以压倒一切困难而不为困难所压倒的决心和勇气,敢于斗争,善于创造,锲而不舍为实现中华民族伟大复兴而奋斗,直至取得最后的胜利。”这一重要论断,深刻揭示了伟大抗战精神在当今时代攻坚克难、推进民族复兴伟业中的重大价值。抗日战争时期,中国所面临的困难与挑战是全方位、多层次且异常严峻的。军事装备与经济实力等“硬实力”方面,中日之间存在巨大差距;政治上国家处于分裂状态,社会动员能力薄弱等“软实力”层面的深层矛盾也日益凸显。这些挑战相互交织、盘根错节,使中国陷入了近代以来最为严峻的生存危机。面对如此艰难困苦的局面,中国共产党人将坚定的理想信念与灵活务实的应对策略、广泛的整合资源与因地制宜的创新实践紧密结合,积累了丰富且宝贵的斗争经验,为当今应对复杂多变的挑战提供了深刻启示与可资借鉴的宝贵经验。

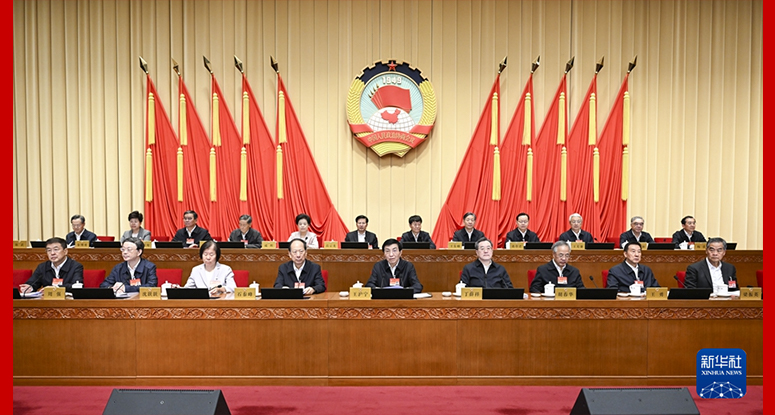

(作者:全国政协委员,军事科学院军队政治工作研究院原少将院长)