加快构建中华文明标识体系

构建中华文明标识体系是党的二十届三中全会确定的重要改革内容,是新时代党的宣传思想文化工作的重要任务。对中华文明标识体系进行深入研究、统筹谋划、整体部署,是跨部门跨学科跨领域协同参与的重大工程,需要深入研究其内涵价值、呈现方式和表达机制,探索切实可行的实现路径。

中华文明标识体系产生于各民族交流交往交融的丰富实践,是中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的重大表达形式,表征中华民族共同的历史记忆,凝结中华文明核心的价值理念。加强对此问题的研究有助于用马克思主义激活中华传统文化的优秀因子并赋予其新的时代内涵,有助于深刻认识中华文明具有的五大突出特性,在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉。

构建中华文明标识体系需要系统性地识别中华文明的核心元素。可从文化形态、表现形式与文明特性认识和构建中华文明标识体系。

首先,文化形态强调文化的系统性与结构性,涵盖内在的价值观、信仰、思维方式等。在中华民族发展史上,形成了中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化等最基本、最主要的文化形态,这三种文化形态的合力形成了中华民族、中国人民特有的文化自信。

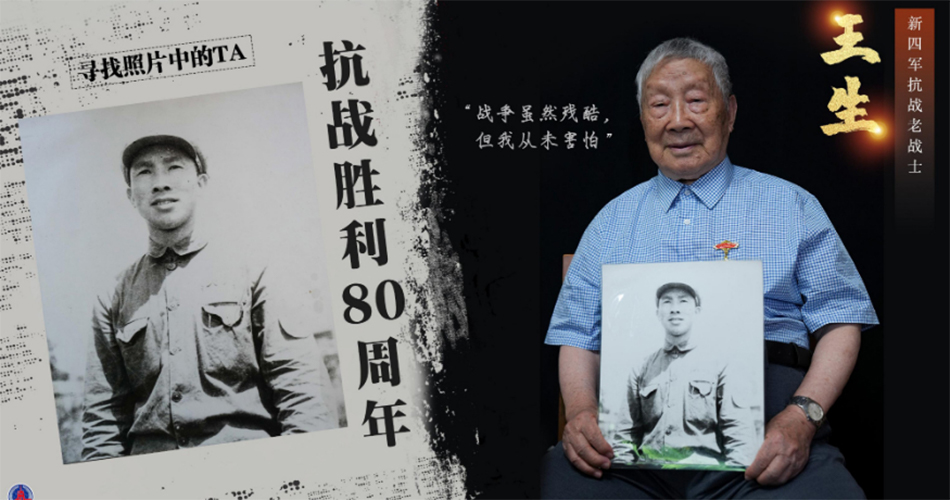

经过历史沉淀的中华优秀传统文化,如“天下为公”“民为邦本”“大一统”等思想已经成为所有中华儿女延续的文化基因,成为中华民族区别于其他民族的独特标识,成为中华民族延续永继的巨大优势。革命文化是对中华优秀传统文化的传承与升华,由其转化的“红船精神”“井冈山精神”“长征精神”“延安精神”,构成了中国共产党人完整的精神链条和精神谱系,成为代代相传的文化坐标。社会主义先进文化萃取了中华优秀传统文化和革命文化的精华,是中华文化在当代中国的最新发展。“社会主义核心价值观”“以爱国主义为核心的民族精神”“以改革创新为核心的时代精神”成为构建文化自信的时代主线。中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化凝聚着中华民族共同经历的奋斗历程,联结着中华民族的过去、现在和未来,可以此为轴,系统凝练出中华民族的核心价值观。

其次,根据文化的表现形式,可从物质、制度和思想文化三个层面对中华文明的核心元素进行深入挖掘、提炼和整合。

从物质文化层面看,如何制定标准筛选出最能代表中华文明独特性的物质遗产,如何避免“以物代文”进而忽视物质文化遗产背后的制度与精神内涵,如何让传统物质文化(如长城、京杭大运河、文物等)在现代语境中焕发活力,哪些物质文化符号在国际上已被广泛接受、哪些仍被误读、如何弥合认知鸿沟等是迫切需要厘清的问题。

从制度文化层面看,需要做好社会主义制度文化的独特性提炼、制度遗产的现代转化与跨文化比较中的制度解释三方面的工作。中华制度文化中的核心标识是什么,传统制度文化中哪些元素可以融入现代国家治理、如何避免简单比附或强行嫁接,传统制度文化中的争议性内容是否纳入标识系统,如何向国际社会阐释中国制度文化的独特性,如何应对西方对“中国模式”的制度偏见等等,都是需要认真思考与研究的问题。

从思想文化层面看,中华文明标识体系的建立主要涉及三方面的内容,一是核心价值观的凝练,二是传统思想文化的现代化表达,三是如何突破西方中心主义的解释框架,掌握国际话语权。

再次,从中华文明的五个突出特性来理解中华文明标识体系的内涵,要处理好几个关系。一是避免割裂五个特性间的内在联系,比如在提炼标识时如何兼顾连续性与创新性,如何展示统一性而不忽视内部多样性;二是要做到历史与现实的辩证统一,既不“厚古薄今”又不“以今代古”;三是处理好普遍性与特殊性的关系,即如何在标识体系中既体现中国特色又避免陷入“文明优越论”争议。

最后,中华文明标识体系的构建最关键的问题在于跨层次的整合,我们要构建的是“标识网络”而非孤立符号,要处理好中华文明的主体性与多元性问题,避免标识体系的“官方叙事”与民间文化实践脱节,还要制定好中华文明标识的国际传播策略。

构建中华文明标识体系,可着力探索以下实施路径。

加强跨学科协作,深化理论研究。组织考古学、历史学、民俗学、中国哲学、宗教学、传播学相关专家学者,通过对中华文明特性的学理阐释、对物质文化遗产与非物质文化遗产的系统梳理与研究,深入挖掘、提炼并整合中华文明的核心元素,从物质、制度、思想等三个层面反映中华优秀传统文化、革命文化与社会主义先进文化的核心价值观。依托“中华文明论坛”,通过建立“中华文明标识数据库”“中华文明标识博物馆”等形式,做好中华文明标识体系的宣介工作。

加强制度保障,完善协同机制。研究制定《中华文明标识建设、保护与传播条例》,明确相关管理职责。推动政府部门、高校、研究机构与社会组织合作,培养熟悉中华文明标识体系、兼具文化素养和传播技能的复合型人才。

创新传播策略,共建文明互鉴平台。推广“小叙事”模式,挖掘中外文化共同点等方式,生动展现中华文明精神。打造数字化、沉浸式文化体验,依托国际体育赛事、文化年等活动,推动文化符号的年轻化表达。针对海外受众爱好推出差异化内容,实现价值理念的柔性传播。发起“全球文明标识联盟”,设立“中华文明国际传播奖”,表彰在跨文化叙事中成功融合中国标识的个人、机构和实例,提升中华文明的国际能见度。

(作者系全国政协委员,中国社会科学院信息情报研究院党委书记、院长 张冠梓)