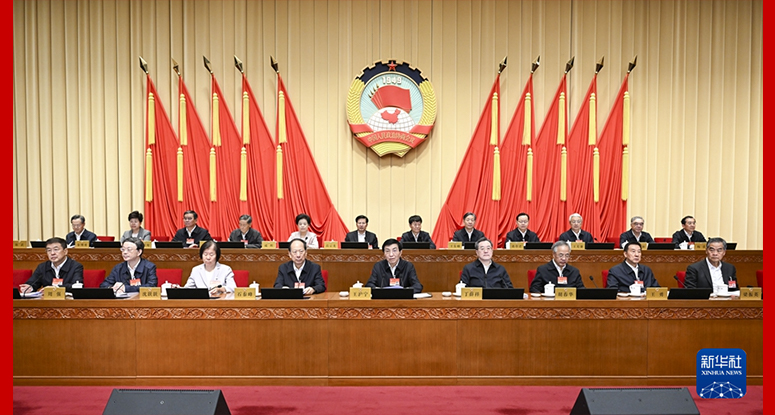

在政协工作中践行以人民为中心发展思想的实践与思考

坚持以人民为中心,是以习近平同志为核心的党中央治国理政的鲜明品格,是我们党新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。人民政协事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分,新时代加强和改进人民政协工作,就要坚持把以人民为中心的发展思想作为重要指导和行动纲领,协助党委政府破解民生难题、增进民生福祉,为谱写中国式现代化新篇章贡献智慧力量。

一、坚持以人民为中心是人民政协必须遵守的重要原则

(一)坚持以人民为中心是人民政协的初心所在。人民政协的发展历史,就是一部站稳人民立场、践行群众路线、履职服务为民的历史。1954年通过的《中国人民政治协商会议章程》的总纲部分明确规定了参加政协的各单位和个人共同遵守的准则,其中一条就是要“密切联系群众,向有关国家机关反映群众的意见和提出建议”。1979年邓小平同志在《新时期的统一战线和人民政协的任务》中指出:“人民政协是发扬人民民主、联系各方面人民群众的一个重要组织。”进入新时代,习近平总书记把“坚持人民政协为人民”总结为75年来特别是新时代以来人民政协事业发展的一条重要经验。75年来,人民政协始终把“人民”二字镌刻于心,把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为工作的出发点和落脚点,努力向党和人民交出满意的答卷。

(二)坚持以人民为中心是人民政协的履职原则。作为党领导的政治组织,人民政协要坚守群众立场这一党的根本政治立场,树牢群众观念,践行党的群众路线,不断提升履职为民工作的质量和效能,夯实党执政的群众基础。作为最广泛的爱国统一战线组织,人民政协因大团结大联合而产生,依靠大团结大联合而存在发展,这就决定了人民政协的根基在人民,脱离了这个根基,政协履行职能、发挥作用就成为了无源之水。作为社会主义协商民主专门协商机构,人民政协是我国政治生活中发扬社会主义民主、实践全过程人民民主的重要形式,必须坚持协商于民、协商为民,推进协商民主广泛多层制度化发展,扩大人民有序政治参与。可以说,人民政协的性质定位决定了坚持以人民为中心是政协履职的基本原则和根本优势。

(三)坚持以人民为中心是新时代加强和改进人民政协工作的必然要求。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央始终坚持人民至上,明确新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标,把“坚持以人民为中心的发展思想”列为全面建设社会主义现代化国家必须牢牢把握的重大原则之一。中国特色社会主义进入新时代,人民政协必须适应社会主要矛盾的变化,定位履职坐标,找准贯彻以人民为中心发展思想的着力重点,更好发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用。

二、济南市政协践行以人民为中心发展思想的实践探索

(一)发挥专门协商机构作用,聚焦“民之关切”协商议政。习近平总书记强调:“人民政协要把不断满足人民对美好生活的需要、促进民生改善作为重要着力点,倾听群众呼声,反映群众愿望,抓住民生领域实际问题做好工作,协助党和政府增进人民福祉。”[1]满足人民对美好生活的需要,要求人民政协充分发挥专门协商机构作用,抓住民生领域的重要问题建言资政,在服务发展中助力民生改善。近年来,济南市政协通过构建以一次政协全会、两次专题议政性常委会会议、两次专题协商会、N个专题“商量”为重点的“122+N”协商议政格局,努力为不断实现人民对美好生活的向往贡献力量。坚持协商形式和协商内容相匹配,专题议政性常委会会议、专题协商会更加聚焦事关省会发展的大事要事,“商量”则紧扣群众关心关注的民生实事。7年来,共围绕“推进乡村振兴”“社区居家养老”“幼有所育·点亮未来”“打造一刻钟便民生活圈”等开展了60个专题“商量”,议题触及群众生活的方方面面,有力推动了“飞线入地”、建设社区食堂等民生问题的解决,促进《济南市养老服务设施等级评定标准》等政策文件制定出台,助力保障和改善了民生。

(二)发挥桥梁纽带作用,畅通群众利益诉求表达渠道。人民政协是党委政府联系各界群众的桥梁纽带,在畅通群众利益诉求表达渠道方面具有独特优势、发挥着重要作用。近年来,各级政协通过搭建协商平台、加强反映社情民意信息工作、推进政协工作向基层延伸等方式,有力保障了群众利益诉求通过政协制度化渠道有序充分表达。比如,济南市政协依托“商量”平台,积极畅通和拓宽各界群众利益表达渠道,在协商全过程体现“有事好商量,众人的事情由众人商量”的精神。在“商量”选题上,通过座谈交流、调查问卷、网络征集等形式,广泛征求各界群众意见建议,努力使“商量”议题充分体现人民群众意愿。在参与主体上,形成了“4+N”参与模式,使每个专题“商量”既有政协委员、专家学者、有关部门参加,也有相当比例的群众代表参与。截至目前,共60个专题“商量”开展下来,直接参与的群众已超3000人次。在活动方式上,坚持从群众中来、到群众中去,每个专题“商量”都多次深入群众实地调研、听取意见,并通过“商量全媒体矩阵”将“商量”过程和成果反馈给各界群众。可以说,从“商量”主题的确立、到参与“商量”人员的选择、再到“商量”成果的落地,每个专题“商量”,都经历了一个从人民关注问题出发、到依靠人民解决问题、再到让人民群众共享“商量”成果的良性循环过程,保障和激发了广大群众参与协商民主、参与全过程人民民主的积极性和主动性。

(三)发挥委员主体作用,做好联系界别群众工作。十四届全国政协对委员联系界别群众工作高度重视,制定完善有关委员联系界别群众制度机制的意见,创新开展委员履职“服务为民”活动,引导广大委员以实际行动践行人民政协为人民的理念。济南市政协通过在全部31个界别建立“界别商量工作室”,搭建了委员联系界别群众常态化平台载体。强化工作室政治属性,充分发挥“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用,以思想引领、凝聚共识为主旨,深入宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想。突出工作室统战功能,坚持把统战对象作为联系的重点,通过委员讲坛、专题报告、调研走访等方式,架起委员与界别群体沟通联系的桥梁,实现“突破一点、带动一群、团结一片”的“乘数效应”。彰显工作室界别特色,把委员联系界别群众工作,与委员本职工作结合起来、与界别群众特点结合起来,在科技、农业等界别着力打造了“科创idea”“汇智强农”等特色鲜明的“界别商量工作室”。2024年,我们重点依托“农业界商量工作室”开展了“助力乡村振兴”志愿服务活动,组织近百名省市县三级政协委员,到基层开展送技术、送医疗、送文化等志愿服务,切实做到了委员有收获、群众得实惠、履职更有效。

三、新时代新征程人民政协更好践行以人民为中心发展思想的着力重点

党的二十届三中全会指出:“坚持以人民为中心,尊重人民主体地位和首创精神,人民有所呼、改革有所应,做到改革为了人民、改革依靠人民、改革成果由人民共享。”习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上指出,要“坚持人民政协为人民”。这为人民政协更好践行以人民为中心的发展思想指明了方向。

(一)大兴调查研究。习近平总书记指出人民政协要“通过深入调研真切感知经济社会实际运行状况、人民群众急难愁盼”。[2]全国政协也强调“重调研、勤调研、善调研”。政协助力党委政府把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上,离不开深入的调查研究。调查研究是联系群众、反映民意的基础,要走近人民群众问需问计,群策群力,使提出的意见建议更加体现人民心声。要提高调研科学化水平,发挥政协人才荟萃尤其是能够开展跨学科综合研究的优势,因地制宜采用座谈交流、统计分析、专家访谈等方式,充分用好大数据、互联网等现代信息技术,就有关民生问题开展全方位综合分析,不断提升履职为民的科学性。要做好调研“后半篇文章”,综合运用提案、大会发言、社情民意信息等形式,多角度反映调研发现的问题、提出对策建议。各级政协有关媒体刊物,要积极宣传优秀调研成果,激发各级政协和广大政协委员开展调研的积极性。

(二)完善委员联系界别群众制度机制。这是党的二十大对政协工作提出的明确要求。习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上进一步强调,人民政协要“加强反映社情民意、联系群众、服务人民机制建设,多做知民情、解民忧、暖民心的工作,当好党的政策宣传者、群众利益维护者、社会和谐促进者。”[3]全国政协出台的有关文件,明确了“界别群众是谁”“界别群众在哪儿”“怎样联系界别群众”等问题。各级政协要把委员联系界别群众贯穿政协履职全过程,进一步细化完善通过协商议政、调研视察、谈心交流等联系界别群众的方式方法和制度机制,强化履职考评,树立鲜明工作导向。

(三)加强和改进民主监督工作。民主监督是人民政协的主要职能之一,是人民政协履职为民的重要方式,要充分发挥协商式监督特色优势,坚持问题导向、实效导向,综合运用会议监督、视察监督、专项监督等形式,紧扣涉及群众切身利益的政策执行情况开展民主监督,用好提案、社情民意信息等方式及时反映监督意见,助推党的惠民利民决策部署落到实处。

(四)增强群众对政协组织和政协工作的认知认同。全国政协通过加强委员履职宣传,开展委员履职“服务为民”和“走进政协”公众开放日等活动,加强与社会公众沟通交流,帮助各界群众更好了解中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及人民政协作为专门协商机构的地位作用。要持续制度化常态化开展宣传服务活动,让群众走进政协、了解政协。探索建立群众列席政协重要会议活动等制度,使群众通过切身体验更好感知协商民主和人民政协制度优势,努力营造政协服务群众和群众支持政协工作的良好氛围。

(责编:霍 赫)

注 释:

[1]习近平:《在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的讲话》,人民出版社2019年版,第6页。

[2]习近平:《在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的讲话》,人民出版社2024年版,第8页。

[3]习近平:《在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的讲话》,人民出版社2024年版,第10页。