中国新型政党制度的根本特征和定性定位

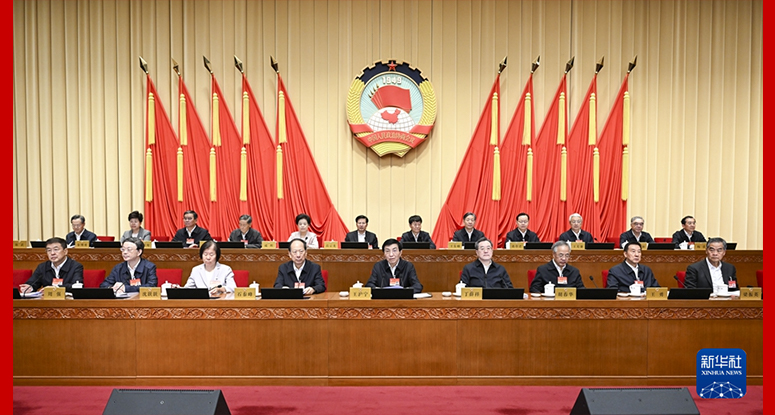

习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话中指出,“坚持和完善我国社会主义新型政党制度”是中共十八大以来,我们适应中国特色社会主义新时代的形势任务,坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,在实践创新基础上推进人民政协理论创新,得出的规律性认识之一。当前,世界之变、时代之变、历史之变不断向广度和深度延展,我国改革发展稳定任务之艰巨繁重前所未有,必须坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度,充分发挥其制度效能。本文从中国共产党的领导是中国新型政党制度的根本特征、中国民主党派的定性定位这两个方面,论证我国新型政党制度的显著政治优势,这对于深刻认识世界之变、时代之变、历史之变,实现我国改革发展稳定任务有着重要意义。

一、中国共产党的领导是中国新型政党制度的根本特征

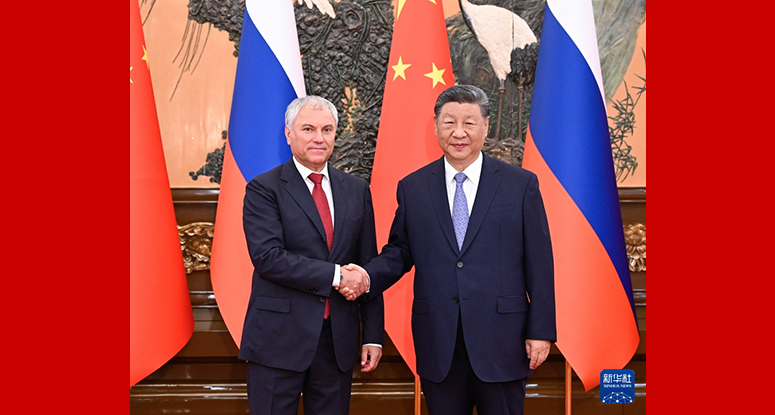

中国共产党是具有100多年历史、70多年来长期执政的政党。与国外政党大多是在既有的政治制度和政治体制之下产生的历史相比较,中国共产党不仅领导各民主党派、无党派人士等召开中国人民政治协商会议第一届全体会议,建立了新的国家政权,而且建立了一整套政治制度和政治体制,其中就包括中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。习近平总书记强调:“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度作为我国一项基本政治制度,是中国共产党、中国人民和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造,是从中国土壤中生长出来的新型政党制度。”[1]

中国共产党是长期连续执政的百年大党,具有强大的历史自信。中国共产党在纲领使命、政策主张、组织体系与代表性方面与世界上其他政党相比有根本性的区别。中国共产党作为世界上最大的马克思主义政党,来自人民、植根人民、服务人民。中华民族近代以来180多年的历史、中国共产党成立以来100多年的历史、中华人民共和国成立以来70多年的历史都充分证明,没有中国共产党,就没有新中国,就没有中华民族伟大复兴。从发布“五一口号”到筹备新政协,中国共产党率领各民主党派和无党派人士等,建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、人民政协制度,历史和人民选择了中国共产党。100多年来,中国共产党致力于为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴,为人类谋进步、为世界谋大同,这是中国共产党在中国执政并长期执政的历史自信,也是我们党团结带领人民继续前进的历史自信。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央以巨大的政治勇气全面深化改革,以强烈的责任担当稳步推进改革,突出问题导向,加强改革顶层设计,敢于突进深水区,敢于啃硬骨头,敢于涉险滩,面对新矛盾新挑战,坚决破除各方面体制机制弊端,实现改革由局部探索、破冰突围到系统集成、全面深化的转变,各领域基础性制度框架基本建立,许多领域实现了历史性变革、系统性重塑、整体性重构,改革开放和社会主义现代化建设取得了巨大成就,为我们继续前进奠定了坚实基础、创造了良好条件、提供了重要保障。中国共产党是一个明确自身定位目标并积极付诸行动、践行初心使命的政党;是一个以人民为中心,尊重人民主体地位和首创精神,人民有所呼、改革有所应的政党;是一个做到改革为了人民、改革依靠人民、改革成果由人民共享的政党;是一个在前进的道路上有效应对重大风险挑战、推动党和国家事业行稳致远的政党。

在当今中国政治制度中,中国共产党是最高政治领导力量,处于国家治理体系的核心位置,在国家各项事业中发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。中国新型政党制度,既强调中国共产党的领导,也强调发扬社会主义民主。只有坚持中国共产党的领导,才能形成更广泛、更有效的民主。就作为实行新型政党制度重要政治形式和组织形式的人民政协来说,中国共产党的全面领导是新时代人民政协高质量发展的根本保证;坚持和发展中国特色社会主义是巩固共同思想政治基础的主轴,习近平新时代中国特色社会主义思想是统揽政协工作的总纲。人民政协通过发挥作为实行新型政党制度重要政治形式和组织形式的作用,对各民主党派以本党派名义在政协发表意见、提出建议作出机制性安排。

二、中国民主党派的定性定位

在人类政治发展史上,可以把近几百年来“既有”的并被西方国家视为圭臬的政党制度称为旧的政党制度,代表着政党政治文明已有的一般形态。西方各国政党以取得选票、我上台你下野为第一要务,以分裂、对立和求异为主要特征,因此政党轮替实际上造成下一个执政党对上一个执政党及其政策的清算,使政党在政治上短视而难以有长期规划、对社会大众空头许诺成为常态,也造成政党之间相互争斗和否定,这些弊病势必对社会经济发展造成深刻影响。同时,这样的政治生态特别是对小党极为不利,生生死死、变化莫测,很难有长久的政治生命。

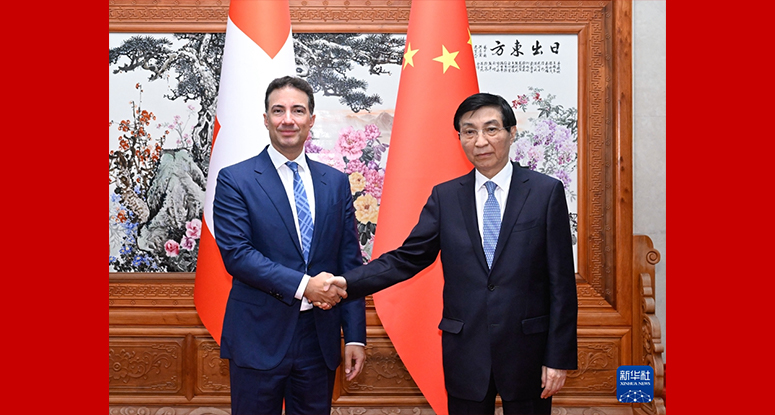

当今中国实行的是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,不同于欧美国家的两党制与多党制,也不同于中外一些国家曾实行过的一党制。作为我国一项基本政治制度,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是中国共产党、中国人民和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造,是从中国土壤中生长出来的新型政党制度,是马克思主义政党理论与中国实际相结合的产物。包容性是这一政治制度的重要特征,主要体现在:第一,在共同的政治基础上,代表多样的社会基础和不同群体的各政党并存,他们在奋斗目标、国家社会发展方向方面具有一致性,这是凝聚共识的基础;第二,通过国家政治制度的设计,为不同政党的利益表达提供畅通有序的制度保障;第三,各政党的不同见解能通过民主协商达成共识,并对国家社会发展起到政治引领作用;第四,各政党之间承认差异、正视差别,用合作与协商的方式对待处理差异和差别;第五,执政党具有主导和领导地位,民主党派具有合法的政治地位,以参政党的形式存在并发挥作用;第六,参政党承认和接受执政党的指导与领导,同时对执政党进行民主监督。

这一政党制度的产生和存在是有条件的,即:既不是一党制,也不是多党制,而是各政党有过亲密合作历史,相互承认在国家政治体系和政治生活中的合法地位和作用,可以长期共存和发展。在新型政党制度中,关键是有一个强大的政党作为组织者和领导力量把握国家和社会的发展方向,这就是中国共产党。在新民主主义革命时期,为推翻帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治,为反对国民党一党专政和训政制度,中国共产党建立和发展了与各中间党派合作的统一战线,经过艰苦卓绝的斗争,成立了新中国并建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,解决了中华民族、中国人民站起来的问题。在之后的70多年间,新型政党制度为推进中国式现代化、实现中国人民从富起来到强起来,提供了重要制度保障。多党合作和政治协商是新型政党制度的基础,中国共产党的领导是新型政党制度的核心。民主党派是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事,是中国特色社会主义参政党,这是新时代民主党派的定性定位。新型政党制度中的各个政党,既团结合作,群策群力,和谐相处,同心奋斗;又尊重差异、包容多样,反映并整合不同群体的不同利益和要求。这样的政党关系结构有利于协调社会利益关系,有利于促进政治团结和社会稳定;有利于凝聚社会力量,共同促进社会、经济、文化的发展。从这一意义上讲,民主党派这样的定性定位有着重要的历史意义和现实价值。

(作者:中国人民大学国际关系学院教授,浙江<嘉兴>中外政党研究中心主任)

(责编:霍 赫)

注 释:

[1]“习近平在看望参加政协会议的民盟致公党无党派人士侨联界委员时强调 坚持多党合作发展社会主义民主政治 为决胜全面建成小康社会而团结奋斗”,载《人民日报》,2018年3月5日,第1版。