中国经济的韧性与光明未来

2024年12月11日至12日举行的中央经济工作会议精准分析了当前经济形势,提出了“根本保证”和“五个统筹”,不仅为2025年经济工作提供了坚实的理论支撑和行动指南,更进一步丰富和发展了习近平经济思想。

近年来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,中国经济顶住了巨大的压力,破浪前行,对世界经济增长贡献率稳定在30%左右,即使遇到了一些困难,但纵观全球,中国依然是最具前景、最有活力、潜力和规模最大的新兴市场。

同时,我们也需要更加清醒地认识中国经济的发展全局及其所处的内外形势,更加理性地分析当下中国经济面临的机遇和挑战以期应对之道。一方面,要系统地、有力地驳斥各种“中国崩溃论”的谬误;另一方面,需沉着应对国内外各种挑战,坚定信心,凝聚共识,砥砺前行,确保这艘世界第二大经济体的大船行稳致远。

以制度优势推动新旧动能转换

当前,我国的经济实力、科技实力和综合国力均已跃上新台阶,发展基础更加坚实。我们成功打赢了脱贫攻坚战,如期全面建成小康社会,实现中华民族伟大复兴的历史进程已进入不可逆转的阶段。

制度优势是中国经济的根本底气。党的领导和社会主义市场经济的强大动力,正在汇聚磅礴力量,激发14亿人民的智慧和国内大市场的活力。近年来,宏观政策坚持系统性思维,前瞻性、针对性、有效性越发突显,政策“组合拳”的协同发力效应逐渐显现,高质量发展扎实推进,新质生产力稳步发展,重点领域风险化解有序有效,给全社会注入了更多的信心。

2024年12月9日,中共中央政治局召开会议,提出“加强超常规逆周期调节”,力度空前。随后的中央经济工作会议强调,实施更加积极有为的宏观政策。

财政政策更加积极有为。区别于2009年主要依靠地方政府“土地财政”加杠杆的方式,当前的积极财政政策核心在于“化债”。未来化债规模将持续进行,有效减轻地方政府的债务负担。此次政策主体已由地方政府转向中央政府,彰显了中央的决心和力度。

货币政策适度宽松。近期央行货币政策思维体现出“投行化、资本化”新思维。例如,2024年10月,央行发布公告称,创设“证券、基金、保险公司互换便利”工具,以及股票回购、增持再贷款等措施,旨在推动金融市场的健康发展。

当前,中国正经历着新旧动能的大规模转换。1978年,我们成功地从计划经济转向了社会主义市场经济;而如今的转型,则是从低成本驱动的高速增长迈向高质量发展的新阶段。

客观看待中国经济优势和潜力

我们不仅需要深入分析当下中国经济面临的挑战与机遇,更要了解中国经济的优势和潜力。

国家统计局数据显示,以新产业、新业态、新模式为代表的“三新”经济展现出强劲的发展势头,2023年,我国“三新”经济增加值达到22.4万亿元,占GDP比重为17.73%,比2016年提高了2.4个百分点。

具体而言,以新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”为代表的新经济蓬勃发展。中国新能源汽车按照销售数量来看,截至2023年底已经连续九年成为全球最大的汽车产销中心,并成为全球第一汽车出口国。最新全球动力电池装车量数据显示,截至2024年11月底,全世界超70%的锂电池在中国生产,在全球前十大动力电池制造商中,中国企业独占六席,市场份额高达64.9%。中国出口的风电、光伏产品2022年为相关国家和地区减排二氧化碳约5.73亿吨。

这些数据充分表明,中国经济正在经历结构性调整阶段,新经济正在成为推动经济增长的新动力。此外,首发经济、冰雪经济、银发经济等新业态、新模式、新服务、新技术层出不穷,正在不断撬动经济新动能。我们有信心通过创新和转型,实现经济的持续健康发展。

同时,中国作为“世界市场”潜力无限。中国不仅是全球第二大消费市场,也是第一大网络零售市场。14亿多人口、4亿多中等收入群体构成了庞大的消费基础,蕴含着蓬勃活力和巨大潜力。未来,中等收入群体预计将达到8亿人,近3亿农业转移人口加快市民化进程,住房、教育、医疗、养老等方面的消费需求和升级动能将更加旺盛。国内大循环有待进一步挖掘和释放潜力。

“世界工厂”产业基础坚实。中国是全球制造业产值占比达28.7%的制造大国,拥有最齐全的工业门类和最大的制造业规模。中国220多种工业产品的产量居全球第一,制造业规模连续14年位居世界首位。传统产业的强大竞争力保驾护航的同时,新兴产业的转型升级也在稳步推进,为中国经济提供了坚实的供给优势。

高素质劳动者和企业家酝酿新一波人口红利。在经济学概念中,“有效劳动”指的是劳动力数量乘以教育水平,尽管中国人口从2022年开始下降,但“人口红利”并未消失,而是正在向“人才红利”转变。当下年轻人的较高教育质量为经济发展注入了新动力,所以有效劳动并不一定会下降。对于企业家而言,中国仍是世界上机会最多的国家之一。面对传统产业的产能过剩,可以通过产业数字化转型、国产替代和探索企业出海等途径实现产业升级和竞争力提升。

新时代新征程上,我们要进一步激发勤劳智慧的劳动者和企业家的人力优势和活力,助推以新发展理念为引领的高质量发展。

正视中国在世界经济中的地位

放眼世界,各国经济复苏之路曲折艰难,地缘政治冲突愈演愈烈,保护主义与单边主义逆流涌动,这些外部因素对我国发展的不利影响正不断加深。与此同时,全球经济增长放缓的阴霾笼罩,地区热点问题层出不穷,外部环境的复杂性、严峻性和不确定性均呈现出上升趋势。

但是中国依然是世界经济的“火车头”。据世界银行的世界发展指标数据库测算,2013年至2021年,中国对世界经济增长的平均贡献率高达38.6%,这一数字超越了七国集团国家贡献率的总和,彰显了中国经济的全球牵引作用。国际金融论坛发布的《2023年全球金融与发展报告》显示,当年中国对全球经济增长的贡献率达32%,无疑是稳定世界经济增长的重要力量和最大引擎。

尽管当前中国经济面临一些挑战,但这种困境并非中国独有。根据国际货币基金组织预测,2024年全球经济增长3.2%,其中美国GDP增长率2.8%,欧元区0.8%、日本0.3%,而中国是4.8%,符合5%左右的目标。尽管相较过去增速有所放缓,但在全球范围内,中国仍然是全球经济增长最大贡献者。

此外,外商在华投资信心更足、期待更多。根据《中国外商投资报告2024》,2023年我国实际使用外资1632.5亿美元,同比下降13.7%。然而,这一现象并非中国独有。数据显示,2023年全球FDI流动实际下降达到10%,这意味着全球范围内的外商直接投资(FDI)都出现了放缓迹象。这种放缓不仅针对中国,而是涵盖了整个亚洲地区。究其原因,这与周期性的短期因素密切相关。在美元高息的背景下,许多跨国企业出于投资和现金流管理的考虑,选择将利润汇回本国,导致对海外市场,尤其是亚洲和新兴市场的投资缩减,这符合经济运行的正常规律。

值得注意的是,西方媒体在聚焦于整体外资下降的同时,却忽视了一个重要事实:2023年,中国新设外商投资企业数量达到53766家,增幅高达近40%。这一数据鲜明地反映出外资对中国市场的信心和期待。

从投资结构来看,尽管劳动密集型产业吸收外资有所下降,但2023年高新技术产业吸收外资金额却近4230亿元人民币,较2022年增长1.2个百分点。这表明,中国正逐渐吸引更多高质量、高技术的投资。

面对经济全球化遭遇逆流、保护主义盛行、单边主义抬头的复杂国际局势,中国坚定不移地主张对外开放,致力于打造更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的国际投资环境。中国开放的大门只会越开越大,为全球投资者提供更多机遇和更广阔的合作空间。

我们坚信,在发展的道路上,无疑还会面临诸多挑战,但更重要的是,我们要保持独立思考的能力,洞悉挑战的根源,把握机遇所在,积极创造条件、勇克时艰。在这一过程中,我们需要正确引导预期,深刻认识到这一轮转型是一个渐进的、长期的过程。只要我们坚定信心,稳步推进,就一定能够迎来中国经济更加光明的未来。

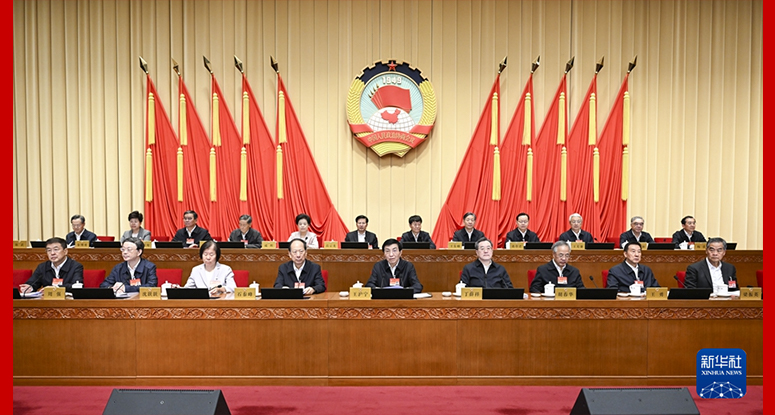

(作者:金李,全国政协委员,南方科技大学副校长;谌江瑞,南方科技大学商学院在读博士生)